Dimanakah Wajahmu

Di luar, gerimis salju mulai menyusun puisi

yang tak pernah selesai dibaca

Besok bayi itu akan lahir di palungan yang sama,

katamu,

dan aku,

tak pernah tahu apakah kau bicara tentang hidup

atau mimpi yang tak pernah berhenti berdetak.

Matamu biru berbinar

menjanjikan langit yang baru

di antara bayangan lilin di dinding

dan malaikat sibuk memahat lonceng keberadaan

Di sudut dapur

Sup menguarkan aroma cerita,

ikan kaper berenang di dalam mangkuk

seolah ingin kembali ke sungai kenangan.

Kubis meratap pelan seperti manuskrip kuno

menyampaikan doa

yang tak pernah selesai di ladang salju

Sekitar pukul lima sore,

kami duduk di meja panjang,

merapal mantra dari sendok ke mulut.

Kau hanya tertawa,

mengangkat mangkuk supmu seolah itu piala,

sembari berkata,

“Yang mampu bertahan akan menemukan babi emas di malam hari

tapi yang terperangkap di kubis,

hanya akan mengunyah waktu yang dingin.”

Sungguh aku membayangkan babi itu,

melintas cepat di langit,

bercahaya seperti mimpi yang tak terucap,

pertanda kemakmuran

yang selalu digenggam di ujung doa.

Namun apa itu kemakmuran?

Apakah ia bau sup hangat di malam dingin,

atau kilauan mata biru yang menanti keajaiban?

Di antara ikan goreng dan salad kentang,

aku hanya mendengar denting waktu,

mengikis perlahan di dinding harapan,

sambil menunggu kelahiran

yang akan datang

dengan cahaya kecil di palungan.

Yesus, dimanakah wajahmu?

di mana doa ini kuselipkan

Adakah di antara retakan cahaya

yang terperangkap dalam mosaik kaca di St. Vitus

atau di bisik angin yang hilang di balik tiang-tiang Katedral

Taman Letna

Masihkah kau ingat meja pertama kita di Taman Letna?

Di bawah langit musim semi yang cerah,

tempat orang-orang berkumpul seperti daun-daun jatuh,

minum bir, tertawa,

seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti.

Pada hari pertama sinar matahari menyentuh bumi,

di sana kita duduk,

seperti bayangan yang tak pernah terlupakan,

memandang Kota Tua yang anggun,

seperti lukisan yang hidup,

setiap bangunan bercerita,

setiap jalan memanggil,

seperti kenangan yang menyelinap perlahan.

Apakah birnya enak,

atau hanya selingan dari angin yang berbisik di telinga kita?

Di meja kecil rapuh itu,

kita berbagi kata-kata yang terbang

seperti burung yang tak ingin pergi,

melompat-lompat di antara gelas dan tawa.

Orang-orang bermain Pétanque,

menikmati suasana hangat,

seperti dunia yang tak pernah takut akan musim gugur.

Dan kita—apakah kita masih di sana?

Atau hanya bayangan terhanyut

di bawah langit yang selalu mengingatkan

pada tempat menyenangkan ini?

Masihkah kau ingat?

Di Paviliun Hanavský

Masih kuingat bibirmu

di tepi cangkir teh,

di musim gugur itu,

saat daun-daun jatuh dengan bisu,

mencium tanah,

seperti kenangan yang tak mampu terucap.

Esok, kita minum teh apa? Teh Jasmin atau teh buah?

Di Paviliun Hanavský,

di bangunan pseudo-Barok yang menari

di antara bayang-bayang waktu,

memandang kota Praha

dari ketinggian tak terjangkau.

Sungai Vltava berkelok-kelok

seperti jalur mimpi tak pernah tuntas,

Jembatan Charles menghubungkan masa lalu dan kini,

menggenggam tangan kita

di tengah aroma teh yang perlahan menguap.

Di Paviliun Hanavský,

tempat kita membiarkan waktu berhenti sejenak.

Kau duduk di sampingku,

bibirmu menyentuh tepi cangkir

seperti sentuhan langit pada bumi,

lalu dunia terhenti dalam cangkir teh yang kita minum.

Masih kuingat bibirmu,

di tepi cangkir teh,

di musim gugur itu,

di mana segala yang kita tinggalkan

terkubur di bawah dedaunan

yang mengalir bersama Sungai Vltava.

Červená Voda

Dari Praha Libeň,

kereta berbisik seperti lidah waktu yang melipat jarak.

Usti nad Orlicí, nama yang tertulis dalam sajak rel,

sementara jendela menggambar bayang pegunungan Orlické.

Červená Voda, kau adalah rahim hening

di antara lembah Kłodzko yang membisikkan dongeng purba,

dataran tinggi Hanušovice yang mencatat doa-doa tua

di setiap embun yang jatuh.

Apakah kita memiliki waktu di sini?

Di bawah langit abu-abu yang mengelupas seperti kulit perunggu,

di mana angin membawa serpihan kenangan

dan menaruhnya di sudut hatimu?

Di kursi kayu, kau duduk seperti patung yang lupa akan musim,

menatap kosong ke jurang ingatan.

Apakah kau melihatku dalam debu yang melayang,

atau dalam senyap dedaunan yang meringkuk?

Červená Voda,

di palungmu, kita mungkin hanya gema tak selesai.

Namun sekali saja,

biarkan matamu menemukan mataku,

seperti dua bintang tersesat di malam terdingin

Kereta ke Červená Voda

Kunaiki kereta dari Praha Libeň,

pagi berembun dan suara roda besi yang bernyanyi

menggurat nama-nama asing di jendela—

Ústí nad Orlicí, Letohrad,

dan akhirnya Červená Voda,

desa kecil di antara lipatan pegunungan Orlické

dan hembusan sepi Dataran Tinggi Hanušovice.

Apakah kita masih punya waktu,

di sini, di ujung kabut yang menggantung di lembah?

Di sudut tempat kau duduk,

di bangku kayu yang berderit,

apakah bayangku mengisi jeda di antara lamunmu?

Aku bertanya pada pegunungan,

namun mereka membalas dengan hening yang dalam.

Aku bertanya pada pepohonan,

namun daun-daunnya hanya melayang perlahan,

seolah menyimpan rahasia.

Di Červená Voda, waktu bergerak dengan cara berbeda.

Langitnya menunduk rendah,

hampir menyentuh desir napasmu,

dan embunnya mencatat jejak langkahmu

dalam huruf-huruf kecil yang hilang sebelum terbaca.

Mungkinkah kau masih teringat?

Saat kereta datang dan pergi,

dan aku melintas seperti gema tanpa wujud,

seperti gerimis yang ragu menyapa bumi.

Kunaiki kereta ini,

bukan untuk bertemu,

tapi untuk merasakan jeda antara kita,

yang menggantung seperti kabut

di lembah Červená Voda.

Tram No. 8

Rindukah kau berjalan bersamaku?

Di Dlouhá třída, kita bertukar napas

di bawah jam tua yang berdetak ragu,

menunggu Tram No. 8 melintasi waktu.

Langkah-langkah kita, seirama

menuju Letenské Náměstí,

mencari suara kota yang bersembunyi

di antara bayang pohon Letná.

Di Letná Beer Garden,

aroma bir tua bercampur

dengan parfum Hugo Boss di lehermu.

Waktu meluruh seperti buih Pilsner Urquell

di bibir gelas yang kita sentuh bersama.

Tatapan biru matamu—

apakah itu danau, laut,

atau sekadar bayangan bir dingin

yang menyimpan rahasia abad ke-21?

Aku ingin tinggal di sana,

di kedalaman matamu,

seperti Tram No. 8 yang berhenti

pada halte terakhir

tanpa pernah ingin kembali.

Divadelní restaurace Na Kovárně

Kau tiba dengan ciuman pertama di akhir musim panas,

di bawah bayang patung Jiřího z Poděbrad.

Langit Podebrady menjuntai lembayung,

dan embusan angin menggumam dalam bahasa rahasia.

Kita melangkah ke Na Kovárně,

restoran kecil yang bererita dari panggung teater.

Tanganmu menggenggam dingin gagang pintu,

seperti menggenggam waktu yang kita curi dari dunia.

“Bernard – bir semi-gelap 12°,” katamu dengan nada rendah.

Kau tersenyum, bertanya,

“Apakah kau sudah bisa berkicau dalam bahasaku?”

Tapi sebenarnya aku yang tak pernah benar-benar tahu

bagaimana merangkai nyanyian yang sampai ke hatimu.

Tegukan pertama terasa seperti mantra.

Jeste jedno černé pivo, prosím,

kukatakan, dengan aksen yang pecah seperti kaca,

namun indah dalam ketidaksempurnaannya.

Di sela suara gelas dan tawa orang-orang,

aku menatap binar matamu yang biru—

biru seperti langit Vltava yang terpantul

di sungai bernama rindu.

Malam itu, di Na Kovárně,

aku tak hanya jatuh cinta padamu.

Aku jatuh cinta pada setiap kata,

setiap detik yang kita biarkan hidup,

seolah kota kecil ini adalah milik kita selamanya

Jiřího Poděbrady Náměstí

Alun-alun ini,

seperti lukisan tua dengan pigura emas,

dipenuhi rumah teras Renaisans dan Barok,

dengan bekas balai kota yang memeluk ingatan.

Aku menunggumu, di bawah lampu yang menggigil,

menantang waktu yang melambat di ujung senja.

Akankah kita menggenggam musim berikutnya?

Kau tiba, seperti daun terakhir yang jatuh,

dengan mata biru penuh rindu.

Langit menyentuh ujung alun-alun,

dan langkah kita berlari kecil,

mengisi jeda antara detak dan pelukan.

Aku mencium parfum Hugo Boss dari jaketmu,

seperti aroma kenangan yang enggan berlalu.

Akankah kita menggenggam musim berikutnya?

Saat biru matamu menelan segala kata,

aku terbenam, kehilangan arah,

di samudera yang kau bawa bersamamu

Hospoda, Penyair, dan Plzeňský Prazdroj

Di sudut Hospoda berlapis kabut,

awan biru abu-abu mengalir dalam gelas kaca,

tangan penyair gemetar,

menuliskan bait yang tak pernah selesai.

Di meja kayu tua,

aroma Plzeňský Prazdroj mengudara,

cahaya emasnya memecah malam,

membisikkan rahasia abad ke-19,

saat revolusi masih bersayap gagap,

dan langit Plzeň memuntahkan mimpi-mimpi pahit.

Apakah segelas bir menyimpan sejarah?

Tanyaku pada penyair mabuk,

yang menjawab dengan lirikan samar,

seperti mengenang katedral tua

yang kini dipenuhi suara gelak tawa.

“Bir ini,” katanya, “adalah puisi di tubuh kaca,

baris-baris fermentasi waktu,

bait dari malt, hop, dan air suci Bohemia.”

Ia tenggelam dalam canda riuh,

namun matanya, oh matanya,

seperti lubang gelap hutan Eropa,

menatap entah ke mana,

melacak jalan pulang pada bait yang hilang.

Hospoda bergemuruh,

dengan denting gelas,

dan suara kaki di lantai batu.

Tapi di sudut itu,

seorang penulis terpenjara

dalam tinta dan buih-buih cerita.

Plzeňský Prazdroj menjadi waktu yang meleleh:

saat pertama diangkat, ia adalah semangat.

Pada tegukan kedua, ia adalah nostalgia.

Dan pada akhirnya, ia adalah kesunyian

yang mendekap seluruh ruangan,

dan melempar kami ke jurang pemikiran tak tentu.

Hospoda memeluk setiap jiwa yang datang:

penyair yang mengejar akhir kata,

penulis yang mencari awal cerita,

dan kami yang hanya ingin lupa

bahwa pagi akan datang lagi.

Di kota Plzeň,

Plzeňský Prazdroj lebih dari sekadar bir—

ia adalah monumen cair,

ia adalah puisi tanpa kata,

ia adalah kenangan yang tak ingin pudar.

BIODATA

Mira MM Astra, penyair berdarah Klungkung – Manado, lahir 1978 di Denpasar, Bali. Karya karyanya termuat di sejumlah media nasional: Kompas, Jurnal Sajak, Indo Post, Bali Post dan sejumlah buku kumpulan puisi bersama. Ia menempuh pendidikan Filsafat di Charles University Prague, Praha, Republik Ceko dan melanjutkan di Anglo-American University in Prague, Praha, Republik Ceko bidang Humanity Studies Jurusan Sosial Politik.

Selain bergiat di dunia teater sejak 1993, ia juga telah menerbitkan buku puisi berjudul Pinara Pitu (Gambang Buku Budaya, 2016). Ia pernah meraih beberapa penghargaan antara lain Juara II dan Juara Favorit Lomba Baca Puisi se-Bali yang diselenggarakan Sanggar Purbacaraka Faksas Unud tahun 1996, Juara III Lomba Baca Puisi se-Indonesia Anugerah Bentara Budaya 2011, Lima Puisi Terbaik “Sawtaka Nayyotama Awards 2013 yang diterbitkan oleh Sastra Welang Pustaka, Juara I Lomba Cipta Puisi dan Poetry Slam Reading se-Indonesia yang diselenggarakan Goethe Institute tahun 2014.

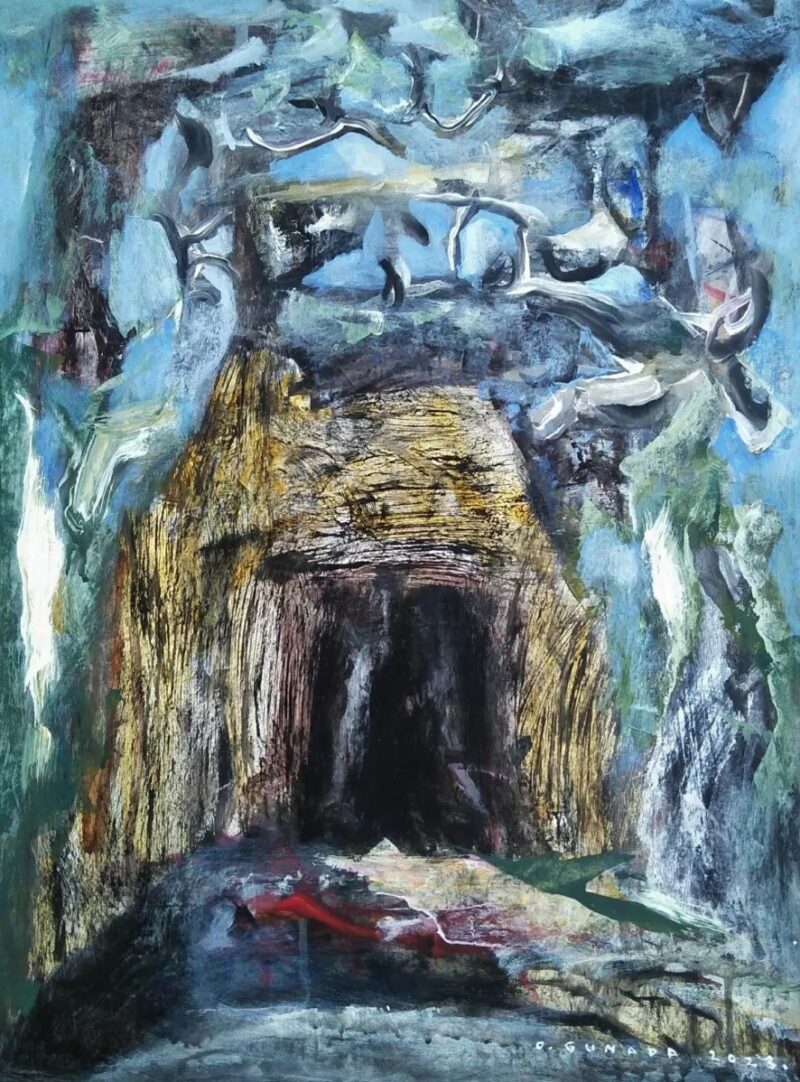

Gede Gunada lahir di Desa Ababi, Karangasem, Bali, 11 April 1979. Ia menempuh pendidikan seni di SMSR Negeri Denpasar. Sejak 1995 ia banyak terlibat dalam pameran bersama. Ia pernah meraih penghargaan Karya Lukis Terbaik 2002 dalam Lomba Melukis “Seni itu Damai” di Sanur, Bali; Karya Lukis Kaligrafi Terbaik 2009 dalam Lomba Melukis Kaligrafi se-Indonesia di kampus UNHI Denpasar.