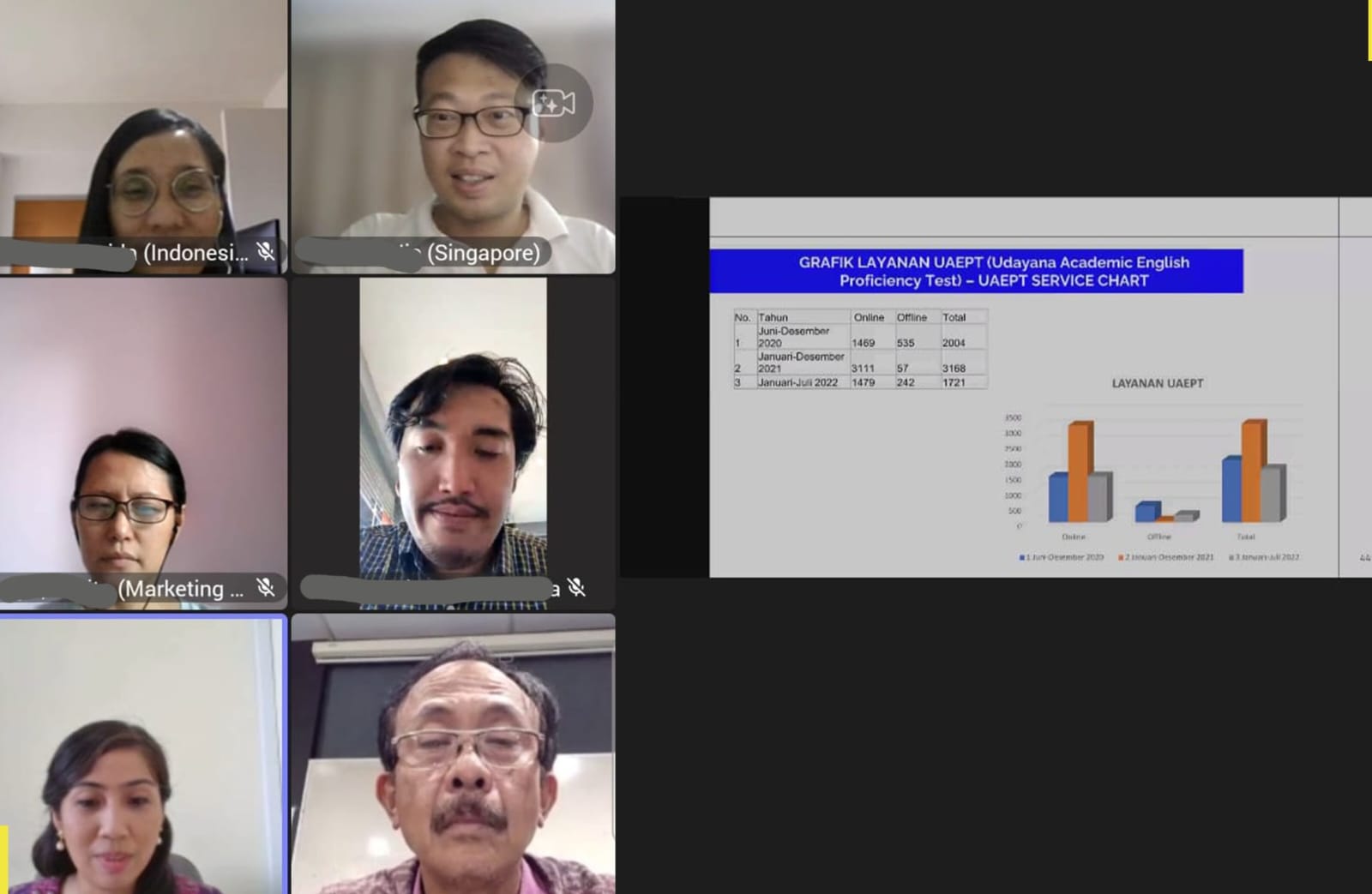

KEMAHIRAN BERBAHASA: UPT Bahasa Universitas Udayana dan British Council bahas tindak lanjut terkait peninjauan testing point IELTS center di UPT Bahasa Unud.

DENPASAR, Balipolitika.com– UPT Bahasa Universitas Udayana dan British Council bahas tindak lanjut terkait peninjauan testing point IELTS center di UPT Bahasa Unud.

Rapat ini dihadiri oleh asesor team British Council yang terdiri dari Roy Kishore (Filipina), Lau Junjie (Singapura), Park Soeaam (Korea Selatan), Tuliao Danica (Filipina) serta Narita dan Farida (Indonesia) secara daring di ruang Microsoft Teams, 4 Oktober 2022.

Dalam rapat daring ini dibahs kendala-kendala yang dihadapi oleh UPT Bahasa selaku unit bisnis yang mengadakan tes bahasa Inggris di Unud.

Sebelumnya, UPT Bahasa mengajukan proposal sebagai testing point center IELTS di Unud.

Kepala UPT Bahasa Unud, Sang Ayu Isnu Maharani menambahkan jika pihaknya telah mengambil langkah dari jauh hari untuk mempersiapkan testing point IELTS ini.

“Ketersediaan fasilitas seperti akses komputer dan internet salah satu modal dari UPT Bahasa untuk mengembangkan tes kebahasaan seperti IELTS. Di sisi lain pihak Universitas Udayana juga sangat mendukung penuh pengembangan testing point ini,” imbuh Kepala UPT Bahasa.

Pihak asesor British Council sangat mengapresiasi keinginan UPT Bahasa Universitas Udayana sebagai unit bisnis yang ingin mengembangkan layanan bisnis khususnya sebagai penyedia tes bahasa Inggris IELTS.

Pihak marketing dari British Council menambahkan bersedia membantu dalam kegiatan onboarding dari pengajuan proposal testing point IELTS di Universitas Udayana, khususnya UPT Bahasa.

“Kami dengan senang hati akan membantu dalam mengembangkan testing point IELTS khususnya dalam hal marketing dan kerja sama lainnya” ungkap Narita, Marketing Manager Regional Indonesia.

Diskusi daring ini berlangsung kurang lebih 2 jam diakhiri dengan sesi tanya jawab dari pihak asesor IELTS British Council terhadap UPT Bahasa Universitas Udayana selaku pihak yang mengajukan proposal sebagai penyedia testing point IELTS di Unud. (bp/https://s.id/BeritaUnudUnit)